確定申告していない人が多いですが、無申告ってばれますか?

確定申告しなけらばならない人は、ほとんどの場合、こういった疑問を感じているのではないでしょうか。

逆に、無申告しているつもりがないのに、なぜか税務署から問い合わせがあり「どうして税務署はそんなこと知ってるの?」と疑問を抱く人も多いと思います。

実は税務署が調べる無申告は確定申告だけではありません。

- 法人や個人事業者

- 生命保険受取人

- 相続人

- 贈与を受けた人

実は、税務署はあらゆる機会で申告漏れがないか把握します。

税金に詳しくない人からすれば、「こんなことにも税金払わないといけないの?」と思うようなこともあり、意図的にではなく「知らなかった」だけなのに、税務署から連絡が入ることもあります。

そこで本記事では、税務署に無申告がばれる原因を具体的にわかりやすく解説しています。

特に最近は、電子申告やマイナンバーが普及し、税務署も無申告者を把握しやすくなっています。

紙での申告やマイナンバーがない頃に比べると、個人を特定する作業は格段に効率的になっています。

たとえ、1、2年見つからなくても税務署は3年前までさかのぼって調査します。(悪質な場合は5年~7年ということも・・・)

本記事を読めば、税務署からは逃げられないことが納得できると思います。

確定申告をする必要がある人は、税務署から指摘される前に確定申告書を提出しましょう。

きちんとした節税対策を練った上で申告すれば、無申告よりもメリットは大きくなります。

そもそも無申告は違法なので、精神的にも物理的にもメリットは一切ありません。

申告しても節税対策もきちんとすれば払う税金も少なくなりますよ。

- 無申告がバレるきっかけ

- 無申告がバレたときの影響

この記事を書いている人 -WRITER-

スポンサーリンク

確定申告の無申告がばれる原因8選

税務署は課税の公平を保つために、その申告が合っているかを調査するだけでなく、そもそも申告をしているかも調査します。

無申告の人を見つけるのは一見大変そうに見えるかもしれませんが、実は見つけ出す方法は意外にたくさんあります。

特に今は電子化、そしてマイナンバー制度が整っていますので、紙ベースで把握せざるを得なかった過去と比べると効率的かつ簡単に無申告者を見つけることができるようになりました。

本章ではその気になっる無申告がばれてしまう過程を実際の資料を元にわかりやすく解説します。

- 取引先や勤務先などの支払調書や源泉徴収票

- 税務調査

- 銀行口座の動き

- 不動産の購入

- 相続

- タレコミ

- ネットやテレビ

- 税務署独自の情報収集

ばれる原因①

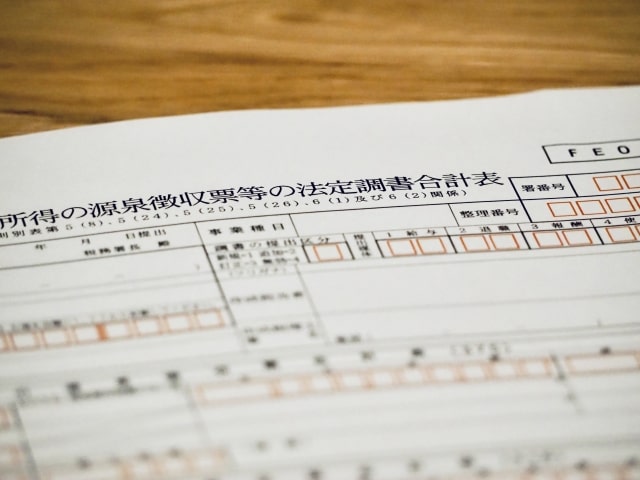

取引先や勤務先などの支払調書や源泉徴収票

会社は年に1回「源泉徴収票等の法定調書」というものを税務署に提出します。

提出時にはある一定額を超えた支払い(下記に記載)について、支払調書も添付しています。

引用:No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等|国税庁

一番身近なところで、WEBデザイナーや講演、執筆、さらには外注で受けた仕事の報酬などは(7)の報酬に該当し、年間支払額が5万円を超えると支払調書は税務署に提出されています。

支払調書のひな型を作ってみました。

取引先や勤務先から、1月中旬から下旬頃、このような支払調書を受け取った方も多いと思います。

この支払調書は報酬を支払った人以外に、法律できまった金額以上の報酬を支払った人を対象((7)番であれば5万円超)に税務署にも提出しています。

税務署提出用は赤枠のように個人番号が記載されていて、税務署できちんとデータとして記録されています。

この支払調書は報酬だけではなく、いろいろなケースで税務署に提出されています。

身近なものの一例を列挙しました。

ごく一部を掲載しました。

これらの情報を税務署は把握しています。

さらに最近では電子申告やマイナンバー義務化により、より情報収集や分析がしやすくなっています。

ばれる原因②

税務調査

無申告は取引先や勤務先などの税務調査によってもばれます。

取引先での税務調査では「売上」や「仕入」を把握する際に売り上げ先や仕入れ先の把握が必須です。

把握したものはデータとして税務署にも蓄積されます。

そのデータを元に新たな税務調査先を見つけたり、無申告者を洗い出したりすることができます。

ばれる原因③

銀行口座の動き

税務署は銀行に対して、情報を提供してもらうことができます。

税務調査の時にはもちろん銀行口座の動きを確認してから調査されますし、その他、何らかの情報やデータとの乖離があった場合も銀行口座を確認します。

そのデータから、怪しい動きがあれば無申告がばれる可能性があります。

だからと言って、現金で移動するのはおすすめしません。

証明できる書類(受取書や領収書など)がないと、万が一、税務署からお尋ねが来た場合に証明できるものがありません。

証明できるものがなければ、税務署の指摘に反論が認められず、結果、追徴課税の対象になります。

取引は通帳を通して、適用がわかりずらいものについては通帳にメモ書きしておきましょう。

ばれる原因④

不動産の購入

不動産を購入すると不動産取得税などが徴収されます。

不動産取得を無申告する人はいないと思いますが、不動産取得には予期しない申告漏れがあります。

それは、親などから資金提供があった場合です。

一定額を超えると贈与税や相続税の申告が必要になりますが、その申告をせずに購入してしまうのはやめましょう。

税務署は不動産の購入を把握すると購入者の所得を調べることがあります。

所得を調べた結果、所得に見合わない高額の住宅を購入している場合は、親などからの贈与が考えられます。

この場合は、「申告が必要なんて知らなかった」というケースが多いと思いますが、「知らなかった」でも無申告であれば、追徴課税されますので注意が必要です。

さらにこのケースでも通帳の情報を入手することもあります。

たとえ、不動産購入で贈与がなくても通帳情報から怪しい入出金があれば、目をつけられてしまうので注意してください。

ばれる原因⑤

相続

相続によっても無申告がばれる可能性があります。

被相続人が亡くなると、税務署から「お尋ね」が来ることがあります。

「税務署が亡くなったことをなんで知っているんだろう」とびっくりする方もいるので税務署が被相続人の死亡を知る仕組みを少しお伝えします。

被相続人が亡くなると親族は市区町村役場に死亡届を提出しますよね。

実は、届け出を受けた市区町村は、その情報を税務署へ報告することになっているんです。

その報告を聞いた税務署が過去蓄積しておいた被相続人のデータや、銀行などに問い合わせをし、必要があれば「お尋ね」を送付します。

ただ、この「お尋ね」が来たからと言って、すぐに「税務調査」とはならないので安心してください。

この「お尋ね」にきちんと回答すればそれで終わります。

ただし、「財産が少ないから申告しなくても大丈夫だろう」と過信しいていると、無申告になる場合もあります。

特に土地は評価額が思っていたよりも高額になってしまい、相続の対象になることも・・・。

ですが、きちんと申告すればお得な制度もありますので、相続が発生したら一度税理士さんに相談してみてください。

その他、税務署が通帳を調べていたら、生前の不自然な入出金に気が付くことも多いです。

そうなると、贈与税の無申告がばれます。

たとえ、申告の必要性を知らずに無申告になったとしても、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が発生します。

相続で贈与の無申告が発生する可能性もあるんですね・・・。

【関連記事】【注意】110万以下の贈与でも非課税にならない場合がある!

ばれる原因⑥

タレコミ

実は税務署は脱税や無申告の情報提供(タレコミ)を受け付けています。

タレコミはご近所や知り合いの方がする場合もあります。その他、勤務先の会社や以前勤めていた人といったケースも・・・。

さらには、最近はSNSで知り合った方のタレコミもあると思います。

誰からタレコミがあったのかなどの情報は税務署は一切公表しいていないので詳しいことはありませんが、タレコミも税務署にとっては大切な情報源です。

(参考)タレコミについて 課税・徴収漏れに関する情報の提供|国税庁

税務署はタレコミがあると通帳や過去のデータでタレコミがあった情報を収集します。

もし、そのタレコミに信ぴょう性があったり、無申告の疑いが強ければ税務調査の連絡が来ます。

タレコミで怖いのは、情報提供された事実があるかないかだけではありません。

タレコミの情報を調べえていくうちに他の疑われる事実がでてくる可能性もあるということです。

ばれる原因⑦

ネットやテレビ

ネットやテレビでバレるのは過少申告が多いですが、無申告もバレる原因になります。

例えば、普段、「儲かってる」ツイートが多いのになぜか、申告していないとにおわせるツイートなどすると税務署も目を付けます。

こういった場合はタレコミでの無申告発覚が多いですが、たまたま税務署員が目にして「ちょっと調べてみようかな」と思ってしまったら、銀行に照会をかけたり税務署で蓄えた情報で調査することもあります。

ばれる原因⑧

税務署独自の情報収集

税務署はさまざまな申告や税務調査で得た情報を分析しています。

業界ごとの利益率、個人資産、収入などのデータなどを元に分析します。

無申告の人のデータはないので一見、わからなそうですが、数々の資料を照合すれば、大体の資産がわかり、それに見合っている行動をしているかチェックしています。

税務署のデータは様々な場面で収集しています。

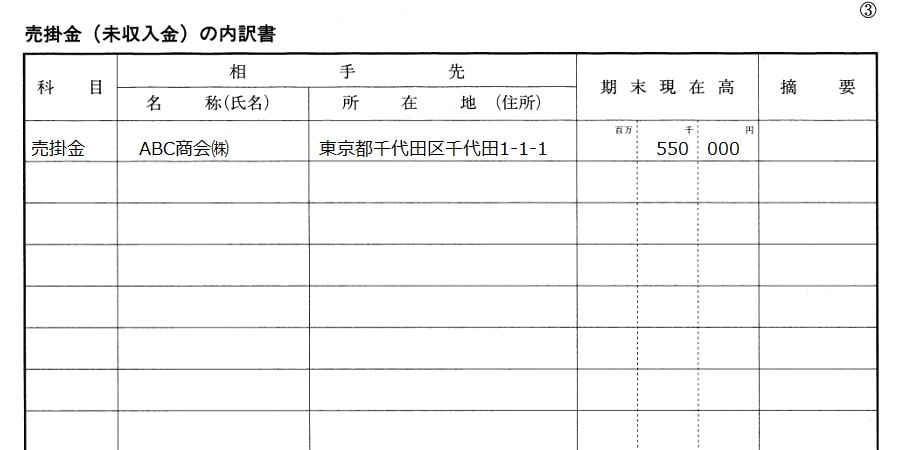

税務調査での資料はもちろん、例えば、法人が必ず出す確定申告書の書類の中に、「科目明細書」というものがあります。

「科目明細書」には、期末の取引先に対する売掛金や買掛金などの情報(会社名・住所・金額)を記載しいています。

これらのデータが蓄えられています。

この科目明細書の「買掛金」に記載されている場合はその取引先は同額売上があるということですが、その会社(個人)名の確定申告が提出されていなければ、無申告を疑われます。

ひと昔前までは、紙ベースでの照合だったので大変でしたが、今は、「電子化」や「マイナンバー」があるために瞬時にデータの不一致が認識されます。

確定申告はいくらからバレるか?

「確定申告しないといくらからバレますか?」とよく問い合わせが入りますが、結論から言えば、少額でもバレます。

ただ、税務調査の対象は1000万円前後の無申告が対象となるでしょう。

ただし、数百万でも対象になる場合もあります。

たとえ少額でも扶養の判定やその少額の無申告によって税率に影響がある場合は、税務署から連絡が来る可能性は高いです。

今、連絡が入っていなくても、「泳がされている」だけのケースも・・・。

この場合の「泳がされている」というのは事件とは違い「証拠がないから」ではなく、もっとペナルティをとれるまでという意味です。

1年だけの無申告を摘発するより3年間無申告状態になっている人を選んだ方が、ペナルティが多くなり、税務署は効率的に罰則を与えることができます。

このように、今バレていなと思われているケースでも実は「泳がされているだけ」ということも多いと認識しておきましょう。

次章で触れますが、無申告が発覚すると、多くの税金を納めるだけでなく、社会的信用を失い、仕事がなくなるケースも多いです。

そもそも脱税は犯罪です。

きちんと申告が必須です。

「バレるか」「バレないか」ではなく、「どのようにしたら節税できるか」に重点を置く方が効率的です。

無申告がバレたときのペナルティやリスク

無申告がバレると、ペナルティ(追徴課税)を思い浮かべる方が多いですが、実はそれ以上に重いリスクも存在します。

本章では、そのペナルティとリスクについて記載していきます。

無申告がばれたときのペナルティ

無申告がばれたときはもちろん罰則があります。

それが追徴課税です。

無申告で課される追徴課税は、

- 無申告加算税

- 延滞税

- 重加算税

の3つです。

| 税率 | |

|---|---|

| 無申告加算税 | 納付すべき税額に対して50万円までは15パーセント 50万円超の部分は20パーセント |

| 延滞税 | 年7.3%~14.6% |

| 重加算税 | 無申告加算税に代えて40% |

重加算税は「悪質」だと判定された場合、無申告加算税に代えて課されます。

延滞税は納付すべき期日から発生しますので、たとえば3年無申告であれば3年分の延滞税が発生します。

【関連記事】追徴課税・加算税ってなに?税率は?時効は?|住民税・社会保険にも影響

つまり、無申告がバレるのが遅ければ遅いほど、追徴課税が増えていくということになります。

これが「泳がす」理由ですね。

もちろん、所得税だけではなく、住民税にもこれらの追徴課税が課されます。

その他にも扶養に入っていた方は、扶養してくれた人の申告も修正されます。

個人事業主などで国民健康保険に入ってた方は国民健康保険も過去にさかのぼって徴収されます。

無申告がバレたときのリスク

実は無申告がバレたときに追徴課税されるというペナルティだけでなく、もっと大きなリスクがあります。

それは、取引先にバレるリスクです。

なぜ、取引先にばれるかというと、税務署は取引先に問い合わせることがあるからです。

取引先はもちろん、あなた(法人含む)の売り上げと同額の費用計上をしています。

なのに、あなたからの申告がない場合、税務署は「どちらかが嘘をついている」と思いますね。

そこから取引先に問い合わせが入ります。

取引先にバレると2つのデメリットが存在します。

1つは、取引先に迷惑をかけることです。

取引先にも税務調査やそこまでいかなくても税務署から問い合わせがあることがあります。

税務署からの問い合わせは、誰もが嫌ですよね。資料の提出を求められて手間もかかります。

取引先は面倒な会社(法人や個人)との取引は敬遠するでしょう。

2つ目は、信用を失うことです。

「あの会社(個人含む)は申告さえもしていないのか」と信用を失います。

この2つは得意先がなくなるリスクが発生します。

実は無申告は「申告はバレなきゃしない方が得」以上に収入が0になる高リスクの上に立っています。

まとめ:今からでも遅くない!税務署から指摘される前に申告しよう!

無申告でも、税務署から指摘される前に申告するば、追徴課税を少なくすることができます。

納税義務を果たしていないことで取引先から信頼を失う前に申告してしまいましょう。

ただし、申告は必ず税理士に依頼してください。

相続や贈与の申告も税理士に依頼するのが得策です。

【関連記事】相続税は自分で申告しない方がいい理由

そもそも今まで申告をしてこなかった方のしかも税金について素人が作成した申告書を税務署は信頼しません。

信頼しなければ取引先(得意先や仕入先)に問い合わせる可能性が出てきてしまいます。

その点、税理士に依頼すれば、「信頼のおける申告書」として認められ、取引先への問い合わせの可能性が少なくなります。

取引先の問い合わせが0になるとは限りませんが、取引先への連絡も税理士が対応するかしないかで税務署側も姿勢が変わってきます。

そういった意味でも、無申告の申告は税理士に依頼するのがおおすすめです。

税理士の探し方については下記記事で紹介しています。

簡単に、しかも安く税理士を探すには下記サイトが効率的です。

紹介される税理士は全て面談により厳しい審査(経験・知識・人柄)に合格済み

さらにHPが充実しているので一見の価値あり!(不安も解消されます)

<<口コミはこちら

<<詳しくは税理士紹介エージェント公式HP へ

登録税理士全国6,400名以上で、上場企業が運営している紹介会社なので安心!

>>口コミはこちら

>>詳しくは税理士ドットコム公式HP へ

税理士も税理士を探している人も満足度が高い紹介会社

今なら1万円の商品券がもらえる!

<<口コミはこちら

<<詳しくは税理士紹介ラボ公式HP へ

所属税理士には独自の登録審査がある紹介会社

<<口コミはこちら

<<詳しくは税理士紹介ネットワーク公式HP へ

2~3か所に登録して税理士事務所を選ぶのがおすすめです。

その中でも、税理士紹介エージェントは厳選された税理士さんを紹介してくれるのでおすすめです。

ですが、厳選されている分、登録税理士数が少ないというデメリットも・・・。

特に、新幹線が通っていないような地方の方は、登録者数NO.1の税理士ドットコムがおすすめです。

おすすめの税理士紹介会社については下記で記事にしています。

ただし、税理士報酬だけで税理士を決めるのは危険です。

今回ご紹介したサイトでは、専任のコーディネータがどんな内容でどのくらいの料金なのかもきめ細かく相談にのってもらえます。

税理士に聞きづらい質問は専任コーディネーターを通して聞いてもらうのもいいですね。

- 【確定申告めんどくさい・・・】あるある10選|効率的に申告書を作成できる対策あり!

- 【本音を暴露!】税理士が顧客を断る理由5選|コロコロ税理士が変わると税務調査の対象にも(>_<)

- 【完全保存版】個人事業主の節税|簡単にできる裏ワザをわかりやすく解説!

- 【確定申告を適当にしても大丈夫?】適当でOKなケース・悲惨な結末を迎えるケース

- 個人事業主がわざと赤字で申告するとどうなる?|副業の場合はメリットあるもデメリットだらけ( ゚Д゚)

- 【開業freee(フリー)にもデメリットあり?】評判(口コミ)や失敗しない作成方法も記載

- 法人決算は税理士なしでもできる?|自分で申告するメリット・デメリットも解説

- 【マジむかつく!】税理士は性格悪いし変わり者ばかり?|態度が悪い税理士の対処法